メティスの発達支援の特徴は、その子どもが自分らしく、安心して、社会の中で暮らしていけるようにすることに重きを置いています。そのため、発達の遅れを「治す」ことではなく、その子の可能性を引き出し、生活しやすく、生きやすくすることをゴールにしています。そこでメティスでは、身体的運動機能等の発達だけでなく、社会的スキルの発達にも力を入れています。

社会的スキルとは

社会的スキルとは、他者と良好な関係を築き、維持し、効果的にコミュニケーションや協力ができる力のことです。日常生活や職場、学校などあらゆる場面で必要とされる「人と関わる力」とも言えます。社会的スキルの基となる社会性は、乳幼児から発達し、学習可能性があります。生涯の全ての環境が構造化され、独りだけのワークシステムが保障される世界などはありません。そのため子どもの将来を考えた時、社会性の発達支援を行い社会的スキルを身に着けるサポートができれば、生きづらさが少しでも解消されるのではないか?と考えています。

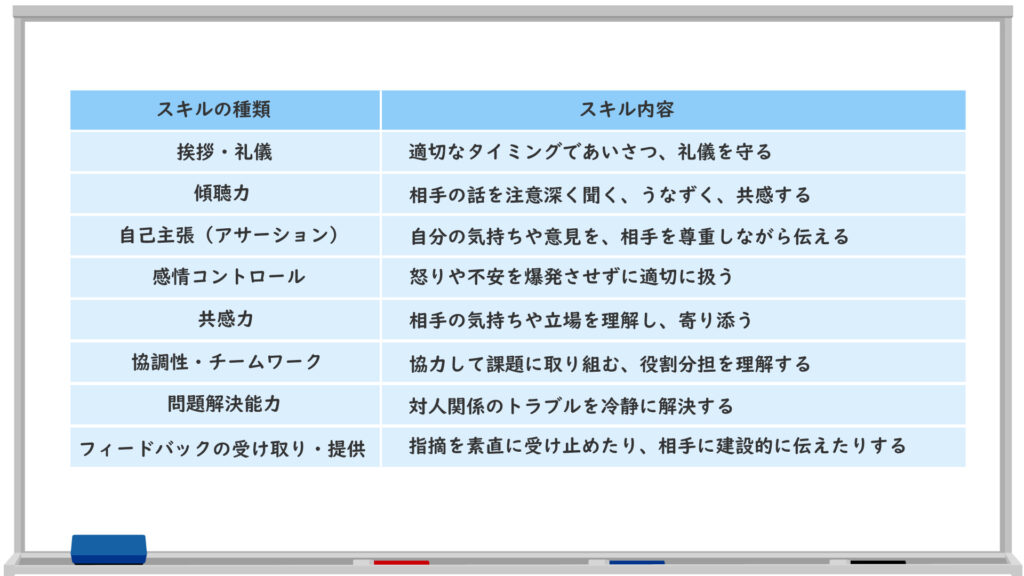

社会的スキルは、生まれつきに持っているもではなく後天的に育つものです。子どもから大人まで、練習や経験を通じて伸ばせる力です。家庭・学校・職場・地域社会など、あらゆる場面で必要とされます。社会的スキルが高いと自己肯定感が育ちやすく、トラブルをうまく乗り越えられる可能性が上がります。そして人間関係がうまくいきやすいため、生きづらさが軽減されると思います。社会的スキルの例を一部ですが、下記図の様にまとめてみました。

社会的スキルに関わる脳機能と領域

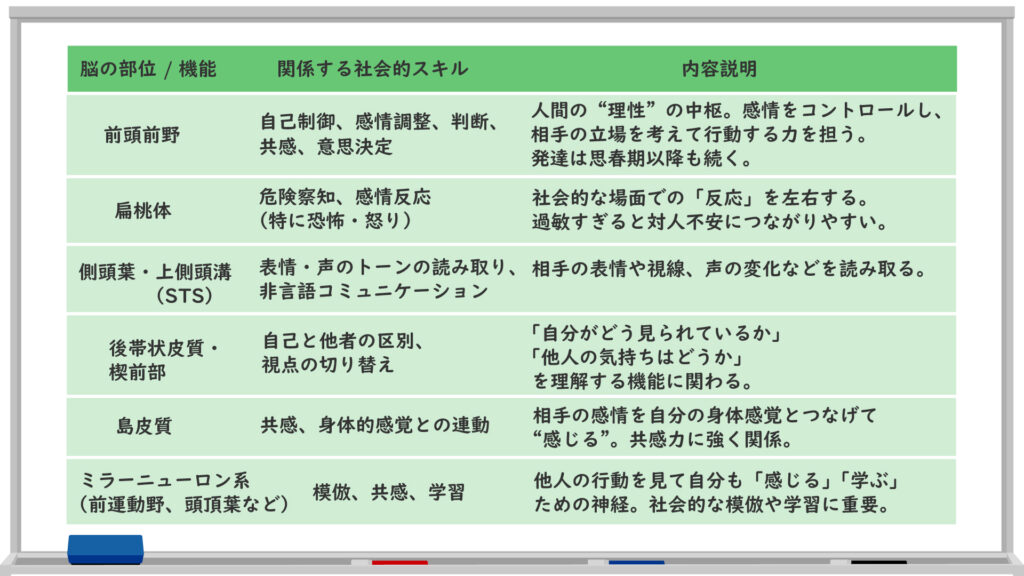

社会的スキルに関わる脳機能や脳領域で、特に重要な部位は「前頭前野」です。前頭前野は社会的スキルのコントロールセンターとも言える存在です。空気を読む、衝動を抑える、相手の気持ちを考えて行動する、上手く伝える、謝る、協力するといった行動を支えてくれるのが、この領域です。発達は10代後半〜20代前半まで続くので、青年期以降もトレーニングで伸ばすことができます。その他の脳の機能と領域は、一部ですが下記図にまとめてみました。

社会的スキルは、単に「感情を読む」「言葉を交わす」だけでなく、記憶、注意、言語理解、運動調性、感情の抑制など複数の脳領域を統合して使う力です。だからこそ、社会的スキルがうまく働くためには、全体的な脳の発達がとても重要になります。脳の発達には、本人にとって安全な環境と安心できる関係性がもとても大切になります。

メティスでは、心理的な安全性を重視しながら、年齢や特性に応じて効果的に発達できる様にアプローチをいくつか組み合わせながら、段階的、体験的に学習できるように対応します。

お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。