花粉症の季節になりました。私は1月から症状が出始め、既に服薬を始めています。咳喘息も出て、今年はかなりキツイです。花粉に暴露されると、鼻腔が”もわもわ”して集中力が削がれ、明らかにパフォーマンスの低下を感じます。この状況は認知機能にも影響しているかもしれないと思い、花粉症について論文を調べ、免疫学の復習がてら自分の症状をアセスメントしてみたいと思います。

花粉症は認知能力を低下させる可能性があるらしい

花粉症と認知機能の関連性を研究した論文は、そう多くないのですが、花粉症が認知機能と関連している可能性がある(2.3.5.6)と示唆されています。抗原による違いや具体的な認知機能については研究ごとに違い、関連性が無かったとする研究報告(1.4)もあります。花粉症の重症度や、どの認知機能に影響を及ぼすのか、しっかり解明されている研究は見つけられませんでした。

参考文献

- 1.Environmental epidemiology (Philadelphia, Pa.). 2025 Apr;9(2);e374. pii: e374.

- 2.Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2002 Oct;89(4);372-80.

- 3.Psychological medicine. 2015 Apr;45(6);1289-99. doi: 10.1017/S0033291714002384.

- 4.Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2009 Apr;39(4);500-8. doi: 10.1111/j.1365-2222.2009.03200.x.

- 5.Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2021 Jan;32(1);67-76. doi: 10.1111/pai.13328.

- 6.Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2000 Apr;84(4);403-10.

花粉症の機序

花粉症はアレルギーの一種です。アレルギーは、外来抗原に対して特異的におこる免疫反応が、必要以上に過剰に起こることで身体に害を与える状態です。言い換えれば、抗原抗体反応が過剰に生じ、身体に害が生じている状態です。

花粉症は、IgE抗体によって起こる即時型のⅠ型アレルギーに分類されます。展開図的に説明すると、花粉が体内に侵入すると、抗原提示細胞を介してTh2細胞が活性化し、サイトカインのIL-4、IL-13を産生します。この刺激によりB細胞がIgE産生細胞(形質細胞)へと分化し、IgE抗体を産生します。その後、IgE抗体のFc部分がマスト細胞(肥満細胞)や好塩基球のFcレセプターに結合します。(この状態を「感作」といいます。懐かしい言葉です。)

そして再び花粉が侵入すると、花粉はマスト細胞上のIgE抗体のFab部分に結合し、細胞内にシグナルを伝え、細胞内の顆粒が放出されます。この顆粒中にアレルギー反応を引き起こす生理活性物質が含まれています。生理活性物質は、ヒスタミンやロイコトリエン、プロスタグランジン等(炎症性メディエーター)です。このような生理活性物質は、血圧降下・上昇、血管透過性亢進、平滑筋収縮、血管拡張、線分泌促進などの症状を呈します。これらは、花粉症の症状として、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどとして自覚されます。

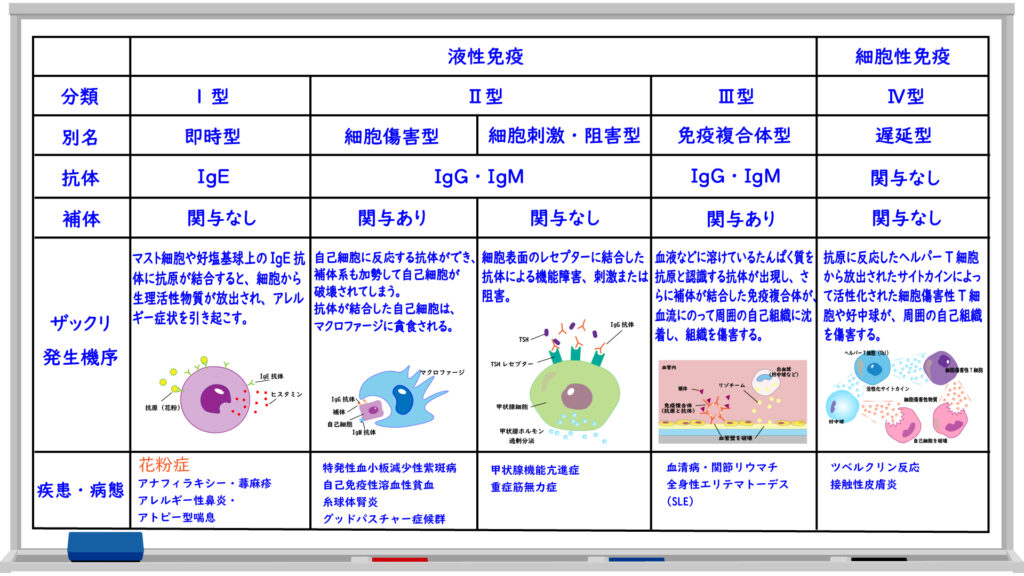

アレルギーの種類と機序の違いは、図解だと覚えやすいです。現場の皆様の復習になればと思い、まとめてみました。黒板よりはホワイトボードが見やすいですね。

花粉症と認知機能の関係

花粉症が認知能力を低下させる可能性があるとすると、それはどのような関連性が考えられるでしょうか?花粉の大きさは、約30~35㎛なので脳関門突破することはできず、直接的な影響はないだろうと思います。認知能力を低下させる要因をあげるとすると、やはり「炎症」なのではないかなと思います。

活性化したマスト細胞等から放出される、ヒスタミンやロイコトリエン、プロスタグランジンなどの炎症性メディエーターの生理反応の影響が要因の1つかもしれません。中でもヒスタミン作動性ニューロンは、ヒスタミン受容体を介して、脳の睡眠・覚醒サイクルや食欲、学習・記憶、感情などの機能を調節しているので、集中力の欠如やパフォーマンスの低下に関連していそうです。またヒスタミンの血管透過性亢進は、鼻腔粘膜を浮腫らせ鼻呼吸ができず、息苦しさや頭重感を感じさせます。この頭重感も、思考がクリアにならない要因の1つと感じます。一方、抗ヒスタミン薬の内服で鼻汁や鼻ずまり等の症状は和らぎますが、注意力障害や眠気、倦怠感などの副作用がでることもあります。

花粉症と認知機能の関係性の研究が進むことにより、症状が和らぎつつ認知機能を阻害しない良い薬が開発されることが期待されます。アレルギーは、また機会があればお伝えしたいと思います。